A 50 anni dal Concilio Vaticano II

Questo articolo è stato già letto1217 volte!

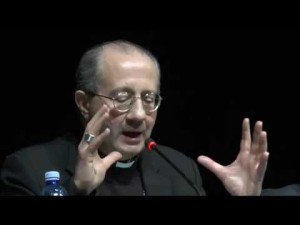

A 50 anni dal Concilio Vaticano II: Chiesa, società e famiglia (Prolusione ISSR Sant’Apollinare, Forlì, 21 Ottobre 2013) di Bruno Forte Arcivescovo di Chieti-Vasto 1. Il Vaticano II, Concilio della storia, primavera della Chiesa Da quella straordinaria sera dell’11 Ottobre 1962, quando Giovanni XXIII, il “Papa buono”, dalla finestra del Palazzo Apostolico inviò una carezza a tutti i bambini della terra, suscitando un’ondata universale di tenerezza, che al suo sguardo paterno sembrava coinvolgere persino la luna, enormi trasformazioni sono avvenute nella vita della Chiesa e del mondo.

Grazie al Concilio Vaticano II, inaugurato quel giorno, si può dire che i processi della storia della Chiesa e della vicenda dell’umanità intera si sono avvicinati e intrecciati come forse mai prima era avvenuto. Mai un’assise conciliare aveva prestato tanta attenzione alle sfide del tempo; mai la storia era entrata con tanta consapevolezza nell’autocoscienza della Chiesa; mai allo stesso modo i Vescovi in Concilio avevano avuto coscienza di essere essi stessi protagonisti di una svolta dalle conseguenze epocali.

Lo si rileva seguendo la struttura fondamentale della riflessione conciliare nella sua triplice articolazione in rapporto al passato, al presente e al futuro della Chiesa. In primo luogo, il Vaticano II si presenta come Concilio della storia in quanto – in rapporto al passato fontale della fede – ha promosso una rinnovata coscienza del primato della Parola di Dio sulla Chiesa e sull’esistenza credente: la Chiesa nasce dalla Parola annunciata ed accolta con cuore credente.

La Scrittura ispirata è riconosciuta come forza agente nel vivo delle mediazioni della storia, da accostare con tutto il rispetto per la sua sovranità, ma anche con tutta la verità delle nostre domande perché essa sia attualizzata nell’oggi. Al processo di recezione della Parola di Dio nella vita della Chiesa e nella storia tutta, il Concilio ha dato un nuovo, straordinario impulso, che ha fatto forse della comunione cattolica – fra tutte le tradizioni cristiane – quella in cui oggi la Bibbia è più letta e proclamata: si pensi all’enorme sforzo di traduzione e diffusione del testo biblico nella Chiesa postconciliare e al grande cantiere dell’esegesi e della teologia biblica al servizio del popolo di Dio.

Quella che va nascendo in conseguenza di questo processo è una comunità di cristiani adulti e responsabili, formata all’ascolto della Parola della rivelazione: una comunità continuamente evangelizzata, proprio così ricca di un sempre nuovo slancio di evangelizzazione. La recezione del Concilio è in tal senso un cantiere ancora aperto, che produce e dovrà produrre ancora frutti significativi. In secondo luogo, il Vaticano II si offre come il Concilio della storia per la vigorosa attenzione al presente, a quel “frattempo” che sta fra il “già” della prima venuta di Cristo e il “non ancora” del suo ritorno: la coscienza dell’oggi ispira l’istanza pastorale che è a fondamento di tutto ciò che il Concilio ha detto.

Lo dimostra la genesi vivacissima e a volte sofferta dei testi conciliari, in una tensione spesso evidente fra mentalità legate al passato e sensibilità aperte all’oggi di Dio nel tempo e al futuro della Sua promessa. Anche se questa tensione non va enfatizzata, perché il Concilio è stato uno straordinario evento di comunione e di obbedienza di tutta la Chiesa al suo Signore, si può affermare che il Vaticano II appare sotto molti profili come un nuovo inizio, più che un compimento: lo dimostra anche il semplice confronto fa i testi preparatori e quelli definitivi, con una differenza qualitativa fra di essi, che agli occhi di una lettura di fede mostra palesemente l’intervento sorprendente dello Spirito Santo. Come amava affermare Giovanni XXIII, “non è il Vangelo che cambia, siamo noi che cominciamo a comprenderlo meglio”.

Di questo programma seppe farsi infaticabile garante Paolo VI, la cui opera si può vedere riassunta nell’icona delle sue esequie, così descritte dal maggiore ecclesiologo del Novecento, Yves Congar: “Sul suolo un feretro. Sopra… il libro dei Vangeli, aperto e di cui una leggera brezza voltava le pagine. Paolo! Il nome che egli aveva scelto… Il Vangelo, Gesù Cristo, l’amore assoluto della sua vita nella fede!”. Certamente, questo processo non è stato privo di difficoltà: al tempo del “rinnovamento”, legato alla primavera conciliare, ha fatto seguito una condizione di “spiazzamento”, frutto della nuova consapevolezza del pluralismo delle culture, delle urgenze storico-politiche, dei bisogni e delle espressioni spirituali e religiose. Nell’ambito della ricerca teologica lo spiazzamento si è delineato nel profilarsi di nuovi luoghi geografici di elaborazione (America Latina, Africa, Asia) accanto al monopolio europeo tradizionale, di nuovi protagonismi (in primo luogo quello dei laici e delle donne), di nuovi metodi, in rapporto specialmente all’emergere della rilevanza della prassi per il pensiero della fede (l’“ortoprassi”, da vivere in continuità con l’“ortodossia”).

La dialettica fra “regionalizzazione” e “globalizzazione”- caratteristica delle trasformazioni degli ultimi decenni – è venuta a incidere non poco su questi processi: se l’attenzione all’“inculturazione” della fede domanda la recezione delle sfide dei contesti e l’assunzione di nuovi linguaggi, essa è inseparabile dalla questione decisiva della comunicazione della fede stessa, della possibilità cioè di mantenere legami reali di unità e di reciproca intesa fra teologie e prassi cristiane variamente contestualizzate.

Il Vaticano II si offre, infine, come Concilio della storia perché riscopre la tensione al futuro ultimo come dimensione costitutiva e qualificante di tutta l’esistenza del popolo di Dio: l’avvenire della promessa tocca la Chiesa in tutte le sue fibre, come “l’aurora dell’atteso nuovo giorno che colora di sé tutte le cose” (J. Moltmann). Anche qui la recezione del Concilio è lungi dall’essere compiuta: essa investe non solo il compito di permanente “aggiornamento” e di continua riforma della comunità ecclesiale, ma anche lo slancio missionario di tutto il popolo di Dio e l’apertura ecumenica. Se quest’ultima sembra conoscere alcune stanchezze, collegate forse alla delusione rispetto alle eccessive aspettative dell’inizio, non di meno resta vivo l’impegno per la causa dell’unità, affermato in maniera decisiva dai testi conciliari e ribadito costantemente ai più alti livelli della responsabilità ecclesiale. Mentre va crescendo il rapporto di reciproca conoscenza e amicizia con i testimoni della fede d’Israele, “santa radice” dell’albero cristiano, la coscienza missionaria 2 provoca i credenti a guardare in avanti verso tutti i popoli, ridiscutendo pastorali solo ritualistiche, confini troppo angusti, per promuovere un nuovo rapporto con la diversità delle culture e con i cosiddetti “lontani” all’interno della propria cultura, oltre che una nuova cooperazione fra le Chiese sul piano della missione.

In particolare, la crescente urgenza del dialogo fra le religioni mondiali, stimolato dai processi di migrazione di massa e sfidato dal cosiddetto “scontro delle civiltà” (Samuel Huntington), esige più che mai una testimonianza comune da parte dei discepoli di Cristo. Le difficoltà che permangono non possono essere ragione di rinuncia o di disillusione: esse richiedono anzi una più profonda recezione dello spirito del Concilio da parte del popolo credente. Ancorare al futuro promesso il presente della Chiesa in cammino significa recepire in profondità le scelte che il Vaticano II ha avviato, riconoscendo che l’orizzonte della speranza ultima impedisce ai credenti di sentirsi arrivati e di cedere a qualsivoglia presunta “estasi dell’adempimento”.

- Chiesa e mondo secondo il Concilio: la “Gaudium et Spes” Come il Vaticano II motiva l’impegno del dialogo fra la Chiesa e il mondo nella molteplicità delle sue espressioni? L’atteggiamento dominante nella Chiesa preconciliare concepiva questo rapporto in senso piuttosto unidirezionale e dialettico. Cambiare questa prospettiva fu una vera rivoluzione copernicana, come dimostra la storia del titolo dello “Schema 13”, che, proposto originariamente nella forma De ecclesia et mundo huius temporis, la Chiesa e il mondo del nostro tempo, dopo una travagliata vicenda divenne De ecclesia in mundo huius temporis, la Chiesa nel mondo contemporaneo. Questo cambiamento fu la cifra di una radicale conversione teologica e pastorale: la Chiesa non veniva più vista come “dirimpettaia” del mondo, ma come popolo mescolato al mondo, lievito nella pasta.

La Chiesa veniva così a identificarsi in qualche modo con la città terrena, pur restando altra da essa: non si chiamava fuori dal tempo e dalla storia, riconosceva anzi la sua vocazione e missione innanzitutto in una solidarietà profonda, perfino in una sorta di compromissione con la complessità del tempo presente, vivendo tutto questo in obbedienza al Cristo, suo Signore. Secondo l’atteggiamento espresso nel titolo De ecclesia et mundo, il mondo è soprattutto la domanda, la Chiesa è la risposta. In questa concezione, la Chiesa è testimone esclusiva della verità, di cui dispone come del suo tesoro di fronte al mondo, annunciandola a un’umanità senza verità, che non conosce la bellezza di Dio.

Di conseguenza, l’atteggiamento del credente verso il mondo è unidirezionale: ricevendo tutto da Dio, egli prosegue nel tempo il movimento “kénotico” (cf. Fil 2,6ss) dell’Eterno, la discesa del dono dall’alto per portarlo fin nelle pieghe più recondite della storia. Si tratta di un atteggiamento nobile, che ha motivato la passione del Vangelo in tantissimi santi ed è all’origine del grande impulso missionario dell’epoca moderna: un atteggiamento che spesso ha ispirato i fondatori di grandi famiglie religiose e delle opere sociali e missionarie da esse compiute.

3 C’è, però, un elemento che rende perplessi di fronte a questa impostazione. Così lo descrive Walter Kasper: “La realtà di un mondo senza Dio, di fronte alla quale ci troviamo, è in parte solo la reazione a un Dio senza mondo”1 . Una Chiesa che proclama la verità in sé, che deve unicamente essere trasmessa al mondo, rischia di risultare del tutto estranea e indifferente al destinatario del suo annuncio. È la Chiesa casta meretrix, secondo la formula di sant’Ambrogio2 , la Chiesa santa, che deve offrire la sua santità ai peccatori, in qualche modo contaminandosi nell’avvicinarsi ad essi. Con la Gaudium et Spes il modo di porsi verso il mondo cambia profondamente: la Chiesa riconosce di essere l’amata, il luogo della verità di Dio, ma insieme scopre che la verità di Dio non abita esclusivamente in lei.

La Chiesa contempla la verità, più grande del suo cuore, e, riconoscendo la sua incompiutezza davanti ad essa (si pensi alla formula audace della Dei Verbum, n. 8: “La Chiesa tende incessantemente alla pienezza della verità divina, finché in essa giungano a compimento le parole di Dio”), si apre alla possibilità che il mondo stesso possa essere luogo della verità, che ci siano semi di verità in esso, presenze della gloria di Dio nascoste nei frammenti della storia. Questa constatazione cambia profondamente il modo di guardare il mondo da parte dei credenti. La Chiesa non si auto-concepisce più semplicemente come la padrona del vero, che si rivolge alla massa dannata da illuminare e salvare; mentre vive l’obbedienza della fede al Vangelo in cui ha creduto, la comunità credente sente il bisogno di scoprire nelle pieghe della storia la presenza di Dio, e si pone perciò verso il mondo in un atteggiamento di dialogo, di attenzione, di ascolto, senza per questo rinunciare alla proclamazione della buona novella. Le conseguenze pastorali di questa svolta sono enormi e non sempre di facile recezione.

Perciò intorno ad esse si è a lungo dibattuto durante e dopo il Concilio. Così, ad esempio, le tensioni intraecclesiali della Chiesa italiana all’inizio degli anni Ottanta fra i cristiani “della presenza” e i cristiani “della mediazione” erano un’espressione di questo processo. Qui si decide il destino del nostro modo di essere Chiesa, lo stile della nostra presenza, la maniera del nostro vivere l’annuncio evangelico fra gli uomini. Occorre chiederci, allora, quali siano le ragioni teologiche per le quali possiamo dire che la verità di Dio va riconosciuta nella fatica e nella complessità della storia. La Costituzione Gaudium et Spes offre tre prospettive di soluzione alla questione. La prima è la motivazione teologica: “Dio vide che ciò era buono” (tov: Gen 1, passim). La bellezza di Dio ha baciato tutte le cose, e dunque in tutto ciò che esiste è presente un segno della divina bellezza, per il semplice fatto di esistere. Tutto ciò che esiste, esiste per amore.

L’essere porta in sé l’impronta dell’amore eterno. Dio ama tutti gli esseri e conseguenza profonda di questo è che ogni cosa merita attenzione e rispetto, non solo l’essere umano, ma ogni creatura. Rispettare la creatura, riconoscerne la bellezza, anche sfigurata dal male, vuol dire amare e lodare Colui che è la sorgente di ogni dono perfetto. Sta qui la motivazione teologica “pura”, che porta a vedere nel mondo il luogo della grazia: impegnarsi per un mondo migliore è impegnarsi per Dio; servire la causa della promozione umana è rendere gloria 1 W. Kasper, Il mondo come luogo del Vangelo, in Id., Fede e storia, Queriniana, Brescia 1975, 160. 2 Nel Commento al Vangelo di Luca 3, 17-23. 4 all’Eterno. La seconda motivazione presente nella Gaudium et Spes è di tipo cristologico: tutto è stato creato per mezzo di Cristo e in vista di Lui (cf. l’inno di Col 1,15-16).

Da qui derivano due grandi conseguenze: c’è una dimensione cristica della creazione, in forza della quale ogni cosa è destinata al Cristo e porta in sé la vocazione alla Sua luce; e c’è una dimensione cosmica dell’incarnazione, che fa vedere come, facendosi uomo, Cristo abbia assunto la natura umana, per cui tutto in qualche modo è portato in Lui. In ogni situazione umana risplende, insomma, un raggio della Sua bellezza e il disegno creatore di Dio, plasmato sul Figlio eterno, può venire a realizzarsi nelle situazioni più diverse della storia degli uomini. La terza motivazione, presente nel Concilio a favore di un riconoscimento dell’amore al Creatore nella carità verso le creature, è quella pneumatologica: lo Spirito soffia dove vuole. Dobbiamo ascoltarne i gemiti dovunque siano presenti nel cuore dell’uomo e della storia per aprirci al dono di Dio.

È la teologia dei segni dei tempi riscoperta e riproposta dal Vaticano II. Qui risulta chiaro che l’atteggiamento del cristiano nel mondo non potrà essere quello di chi pensasse di avere tutto da dare a chi non ha niente, ma deve diventare quello di chi vive l’impegno di un rapporto vivo con l’altro, riassumibile in un triplice compito: non dedurre mai la storia dal Vangelo; non ridurre mai il Vangelo alla storia; mantenere sempre in una tensione feconda il Vangelo e la storia. Non dedurre la storia dal Vangelo vuol dire non ritenere mai che di fronte ai problemi e alle sfide abbiamo le soluzioni pronte, quasi che tutto sia già scritto e che da padroni della verità possiamo dispensarla come se il mondo nulla avesse da dirci. Molte volte la nostra azione pastorale risulta irrilevante perché rispondiamo a domande che nessuno ci pone o poniamo domande che non interessano nessuno.

Il problema vero non è dare risposte, ma suscitare e riconoscere le vere domande, per non offrire risposte prefabbricate e sterili e far nascere invece nel cuore dell’interlocutore l’inquietudine delle domande che aprono alla verità che salva. All’opposto, chi vuol ridurre il Vangelo alla storia fa del messaggio evangelico una semplice variante dell’ideologia di moda. Occorre aver chiaro che il Vangelo è irriducibile alle sole coordinate mondane. Come diceva il giovane Lutero, “vere verbum Dei, si venit, venit contra sensum et votum nostrum”, la Parola di Dio, se arriva, arriva sconvolgendo la nostra sensatezza e il nostro desiderio.

Il Vangelo è un fermento critico, una riserva escatologica che inquieta il mondo. Nello Spirito occorre, allora, tener sempre viva la tensione fra Vangelo e storia per discernere i sentieri della carità che edifica e salva. Nessuna formula che sia alla base delle nostre scelte può darsi per scontata. Occorre amare Dio ed essere docili al Suo Spirito, mettendosi in continuo ascolto della novità della sua voce: la frase di San Bernardo “non est status in via Dei, immo mora peccatum est”, “non si dà sosta nella via di Dio, perfino l’indugio è peccato”, vale in modo stringente per la continua riforma dell’agire di chi si consacra alla Sua causa in questo mondo al servizio degli uomini.

Se, dunque, il mondo è luogo del Vangelo, servire la promozione umana non solo non è contrario all’adorazione di Dio, ma ne è espressione autentica e necessaria. Chi ha consegnato al Signore il cuore e la vita, non troverà nel dialogo o nell’agire al servizio degli uomini uno spazio neutro o addirittura un ostacolo a quest’unico 5 amore, ma potrà vedervi fondatamente una realizzazione dell’incontro con l’Amato, l’irradiazione di esso. Questo richiede, però, che le sue scelte nascano da una profonda unione con Dio, contino sull’aiuto della Sua grazia più che sui mezzi umani e non avanzino alcuna pretesa: siano, insomma, opere della fede e non della legge, frutto della gratuità di un cuore che ama e non della sempre possibile ricerca di gratificazione.

Perché questo avvenga e si possa coniugare efficacemente il dono del Vangelo e il dialogo col mondo, bisogna esercitare un attento discernimento spirituale e pastorale, imparando a leggere nella complessità delle situazioni umane i segni dei tempi. È ancora la Gaudium et Spes a suggerire la via per un tale discernimento, in modo particolare nei numeri 4, 11 e 44, testi che impegnano la Chiesa a discernere sempre nuovamente i segni di Dio nella storia (cf. Mt 16,2s). Ciò che occorre è assumere la complessità, confrontarla con il criterio della Parola e avanzare proposte provvisorie e credibili. Assume la complessità chi non presume di avere la soluzione pronta ai problemi e alle sfide del cambiamento in atto nelle diverse situazioni in cui vive.

Ai discepoli di Cristo va raccomandato di non lasciarsi guidare in nessun caso da un’ideologia prefabbricata, che s’imponga alla storia astrattamente. Bisogna “aggiornare” sempre le nostre scelte, vivendo di continuo la fatica dell’ascolto: bisogna, insomma, sempre di nuovo “uscire dall’accampamento”, per andare “verso di lui (Cristo)”, se necessario “portando il suo disonore”, e cioè abbracciando la croce, poiché “non abbiamo quaggiù una città stabile, ma andiamo in cerca di quella futura”(Eb 13, 13s). Occorre impegnarci tutti a essere una Chiesa che ascolta, che condivide, la cui gloria è innanzitutto nell’essere “con” prima che nell’essere “per”, una Chiesa amica degli uomini e della loro fatica di vivere: quella voluta, appunto, dal Vaticano II.

Chiamarsi fuori dalla complessità con soluzioni semplicistiche, frutto di schemi ideologici o di ripetizioni passive (all’insegna del “si è sempre fatto così!”), è tradimento del Dio vivo. Assume la complessità chi ascolta le competenze, rispetta il rigore dei diversi approcci alla complessità del reale e non fa scelte che siano frutto di una sia pur inconsapevole ideologia. Questa pazienza e questa sapienza della carità non giustificano, peraltro, alcun rimando all’infinito: la ricerca necessaria all’“aggiornamento” non potrà mai essere alibi a conservare il già dato per la semplice paura o pigrizia di non rinnovarsi! Il secondo compito per vivere il discernimento necessario è quello di valutare la complessità alla luce della Parola di Dio. Come diceva Karl Barth, “il cristiano ha in una mano la Bibbia e nell’altra il giornale”: il criterio ultimo delle sue scelte è la rivelazione divina.

La Parola, tuttavia, cresce con chi la legge, come dice san Gregorio Magno: “Scriptura cum legente crescit”3 . Bisogna bussare alla porta delle Scritture con la violenza di quanti intendono conquistare il Regno (cfr. Mt 11,12). Che cos’è questa violenza se non l’urgenza delle domande del tempo? Sta qui la fatica di leggere nella complessità la presenza di Dio: quando si mette a confronto la Parola con le sfide della vita e della storia, essa sprigiona tutta la sua luce, e – come il servus lampadarius degli antichi Romani – illumina quel tanto di strada che basta per avanzare verso il domani promesso. Così, “ogni giorno è sufficientemente lungo per 3 Commento morale a Giobbe, XX,1. 6 sostenere la lotta per conservare la fede” (Dietrich Bonhoeffer).

La fede è paziente lotta con la Parola, perché dalla Parola si sprigioni la luce della vita. Dobbiamo dialogare con la Parola perché essa ci doni il suo frutto illuminando la complessità del presente. Finalmente, perché ci sia discernimento spirituale e pastorale occorre unire l’ascolto del tempo e l’ascolto della Parola, avanzando proposte provvisorie e credibili. Non si tratta di giungere a soluzioni definitive: non ci sono risposte ideologiche ai mali del mondo. Come credenti, dovremo avanzare proposte provvisorie e credibili per la situazione e il tempo che ci è dato di vivere. L’importante è che esse siano appunto credibili, caratterizzate, cioè, dalla doppia fedeltà all’eterno e al tempo, alla Parola e alla storia.

Vivere questa doppia fedeltà è a volte lacerante, perché ci chiede di essere nel tempo coloro che ricordano la patria di Dio, segno di contraddizione per tener viva la nostalgia del mondo futuro promesso. “L’esilio vero d’Israele – afferma un detto rabbinico – cominciò il giorno in cui Israele non soffrì più del fatto di essere in esilio”: l’esilio non comincia con la lontananza fisica, ma con quella del cuore, quando si è persa la nostalgia della patria. Vive il desiderio della Gerusalemme celeste chi vive nel presente, fino in fondo, l’inquietudine della ricerca incessante di soluzioni provvisorie e credibili. Se la Chiesa del Vaticano II è l’“Ecclesia semper reformanda”, non di meno sono chiamati a rinnovarsi e riformarsi i battezzati di oggi nello spirito del Concilio.

La condizione per vivere un tale “aggiornamento” è lo stile del discernimento spirituale e pastorale, attento ai segni del tempo, aperto all’ascolto della Parola e capace di coniugare le due fedeltà – a Dio e alla storia – nell’unico amore di carità. Ciò richiede libertà dalla paura del nuovo e dalla nostalgia del passato, disponibilità a mettersi in gioco con coraggio, fiducia nell’azione sempre nuova dello Spirito nel tempo. Solo così potremo trovare le chiavi che ci aiutino a discernere i tempi che stiamo vivendo e arriveremo a ipotizzare nuovi percorsi di fede e di carità, o perlomeno modi nuovi per incarnare la fede credibilmente nell’oggi.

Solo così potremo comprendere se e come nella varietà dei contesti la profezia della vita cristiana dovrà essere più “visibile” o più “anonima”, più “istituzionale” o più “di frontiera”, più “creativa” o più “organizzata”. Sulla via di un tale ascolto docile dello Spirito, potremo trovare – se necessario – il coraggio di lasciare quello che già ci fosse garantito per andare sulla strada, in ascolto dei nuovi poveri e delle nuove povertà, confidando più nella Provvidenza di Dio che sulla previdenza degli uomini. 3. La famiglia, chiesa domestica, fermento del mondo nuovo

Uno dei segni dei tempi cui il Vaticano II ha risposto è quello connesso alla crescita di attenzione necessaria riguardo alla famiglia, cui il Concilio ha dedicato un’importante riflessione nella Costituzione Pastorale Gaudium et Spes (47-52). Affermano i Padri conciliari: “La famiglia cristiana, poiché nasce dal matrimonio, che è l’immagine e la partecipazione del patto d’amore del Cristo e della chiesa, renderà manifesta a tutti la viva presenza del Salvatore nel mondo e la genuina natura della chiesa, sia con l’amore, la fecondità generosa, l’unità e la fedeltà degli sposi, sia con 7 l’amorevole cooperazione di tutti i suoi membri” (n. 48).

Queste parole sottendono una visione del valore e del ruolo della famiglia al tempo stesso alta e profondamente umanizzante: gli sposi uniti nel sacramento del matrimonio sono immagine del Dio, che è amore, relazione e unità del Padre, che eternamente ama, del Figlio, eternamente amato, e dello Spirito, vincolo dell’amore eterno. In questa unità viva e dinamica ciascuno è se stesso mentre accoglie totalmente l’altro.

Alla luce di questo modello, la vocazione matrimoniale è vista dal magistero conciliare come unità piena e fedele dei due, comunione responsabile e feconda di persone libere, aperte alla grazia e al dono della vita agli altri. Grembo del futuro, la famiglia è “scuola di umanità” (GS 52), nella quale i bambini, i ragazzi e i giovani possono imparare ad amare Dio e il prossimo, e gli anziani, preziosa radice, possono a loro volta sentirsi amati. Quest’insegnamento – ripreso e approfondito nell’Esortazione apostolica Familiaris consortio (1981) di Giovanni Paolo II, e in documenti di diversi episcopati, fra cui quello italiano in Matrimonio e famiglia oggi in Italia (1974) e nel Direttorio di Pastorale Familiare (1993) – valorizza la famiglia come “Chiesa domestica” (Lumen Gentium, 11), e la pone al centro della vita della comunità ecclesiale quale soggetto attivo di azione, oltre che destinataria privilegiata delle attività pastorali.

Rispetto a questo ruolo centrale riconosciuto alla famiglia, non poche sono le sfide che si sono andate profilando nei decenni trascorsi dal Concilio a oggi. Si può dire che il volto “post-moderno” della famiglia si presenti soprattutto nel segno della crisi, connessa ai processi storici di cambiamento che hanno portato al crollo delle ideologie. La reazione alla massificazione ideologica spinge l’uomo post-moderno a vivere di frammenti: tempo della contaminazione (tutto è contaminato, nulla ha valore) e della fruizione (tanto vale bruciare l’adesso, consumando il piacere possibile), il post-moderno si rivela spesso tempo della frustrazione, stagione di un “lungo addio” da ogni sicurezza totalizzante (Gianni Vattimo).

Anche la proposta religiosa e l’offerta di valori di cui essa è portatrice vengono da molti equiparate a quelle delle ideologie, e ciò ne motiva un pregiudiziale rigetto. Il rifiuto degli orizzonti totali, poi, spinge molti a chiudersi in se stessi in una sorta di riflusso nel privato, producendo così una vera e propria “folla delle solitudini”, dove l’aggregazione in nuclei sociali forti, e specialmente nella cellula familiare, appare forzata, perfino repressiva e deviante. Le conseguenze etiche di questi processi sono evidenti: l’arcipelago prodotto dalla frammentazione postmoderna riduce l’altro a “straniero morale” da cui guardarsi.

Si delinea la cosiddetta “modernità liquida”, più volte descritta dal sociologo e filosofo britannico di origini ebraico-polacche Zygmunt Bauman4 , secondo cui nel nostro tempo modelli e configurazioni non sono più “dati” e tanto meno “assiomatici”, perché ce ne sono semplicemente troppi, in contrasto tra loro. Mancando punti di riferimento certi, tutto appare giustificato o giustificabile in rapporto all’onda del momento. Gli stessi parametri etici che il “grande Codice” della Bibbia aveva affidato all’Occidente, sembrano diluiti, poco reperibili ed evidenti. Questo volto fluido della post-modernità si manifesta anche nella fragilità delle sicurezze promesse dall’“economia virtuale”, 4 Modernità liquida, Laterza, Roma-Bari 2002. 8 sempre più separata dall’economia reale.

La crisi del mondo del lavoro, e la conseguente sofferenza determinata nella vita di tante famiglie, segnate da insicurezza e fatica nel soddisfare bisogni prima soddisfatti o ritenuti tali da esserlo facilmente, produce una sorta di sfaldamento sociale, che penalizza anzitutto la possibilità di progettare e di sostenere cammini di comunione in famiglia. Sul mare della “società liquida” è pertanto l’istituto familiare quello che sembra essere fra i più colpiti: non solo molte famiglie pagano il prezzo della crisi, ma lo stesso modello “famiglia” è messo in discussione, fino a contrapporre ad esso modelli alternativi, che vanno dalle famiglie di fatto alle convivenze più o meno disimpegnate, fino alla scelta di riconoscere le coppie omosessuali con diritti, doveri e stabilità pari a quelli delle famiglie formate dal vincolo nuziale fra un uomo e una donna, aperte alla procreazione e alla genitorialità.

La battaglia per l’adozione di figli da parte di coppie dello stesso sesso è solo la frontiera di una crisi diffusa e profonda del modello di famiglia, fino a pochi anni fa dato per scontato, non solo nella visione cristiana della vita, ma anche dalle diverse visioni ideologiche della persona, della società e della storia. In questo contesto la tentazione del muro contro muro fra posizioni diverse può farsi strada. È perciò particolarmente necessario evidenziare i caratteri personalistici della proposta di fede sulla famiglia, che non è mai contro qualcuno, ma sempre ed esclusivamente a favore della dignità e della bellezza della vita di ogni persona e dell’intera società. Quali sono questi caratteri, su cui ha insistito proprio il magistero del Vaticano II?

Essi si fondano sul motivo centrale del rispetto della persona dell’altro, da cui derivano lo sforzo di capirne sempre le ragioni, il prendere l’iniziativa di chiedere e offrire perdono, la trasparenza reciproca, la ricerca incessante di un dialogo autentico e costruttivo, la preghiera, con cui domandare ogni giorno a Dio un amore più grande, cercando di essere l’uno per l’altro e insieme per i figli dono e testimonianza di Lui.

Dallo stesso principio ispiratore conseguono il rispetto dei figli come persone libere e la capacità di offrire loro ragioni di vita e di speranza e il lasciarsi mettere in discussione dalle loro attese, sapendole ascoltare e discutendone con loro. Un simile stile di vita non è né facile, né scontato, e spesso le condizioni concrete dell’esistenza tendono a minarlo: si pensi alla fragilità psicologica e affettiva possibile nelle relazioni fra i due e in famiglia; all’impoverimento della qualità dei rapporti che può convivere con “ménages” all’apparenza stabili e normali; allo stress originato dalle abitudini e dai ritmi imposti dall’organizzazione sociale, dai tempi di lavoro, dalle esigenze della mobilità; alla cultura di massa veicolata dai media che influenza e corrode le relazioni familiari, invadendo la vita della famiglia con messaggi che banalizzano il rapporto coniugale.

Senza un continuo, reciproco accogliersi dei due, aprendosi al dono dall’alto, non ci potrà essere fedeltà duratura né gioia piena: “Il fiore del primo amore appassisce, se non supera la prova della fedeltà” (Søren Kierkegaard). Diventa allora più che mai vitale coniugare l’impegno quotidiano in famiglia a condizioni che lo sostengano nell’ambito del lavoro e nell’esperienza della festa, le due dimensioni fondamentali in cui si esprime l’essere personale e la sua vocazione comunitaria.

9 Ogni lavoro – manuale, professionale e domestico – ha piena dignità: perciò è giusto e doveroso rispettare ognuna di queste forme, anche nelle scelte di vita che gli sposi sono chiamati a fare per il bene della famiglia e in particolare dei figli. Contribuisce al bene della famiglia tanto chi lavora in casa, quanto chi lavora fuori! Certo, il lavoro presenta spesso aspetti di fatica, che – secondo la fede cristiana – il Figlio di Dio ha voluto far propri per redimerli e sostenerli dal di dentro, come ricorda in una pagina bellissima il Concilio Vaticano II: egli “ha lavorato con mani d’uomo, ha pensato con mente d’uomo, ha agito con volontà d’uomo, ha amato con cuore d’uomo” (Gaudium et Spes, 22).

Ispirandosi al Vangelo, è possibile, allora, formarsi come uomini e donne capaci di fare del proprio lavoro una via di crescita per sé e per gli altri, nonostante ogni sfida contraria. Ciò richiede di vivere il lavoro da una parte con piena responsabilità verso la costruzione della casa comune (lavorare bene, con coscienza e dedizione, quale che sia il compito che si ha); dall’altra, in spirito di solidarietà verso i più deboli, per tutelare e promuovere la dignità di ciascuno. In questa luce, si comprende pienamente come la mancanza di lavoro sia una ferita grave alla persona, alla famiglia e al bene comune, e perché la sicurezza e la qualità delle relazioni umane sul lavoro siano esigenza morale da rispettare e promuovere da parte di ognuno, a cominciare dalle istituzioni e dalle imprese.

A proposito della festa va evidenziato quanto essa aiuti la crescita della comunione familiare: nascendo dal riconoscimento dei doni ricevuti, che abbracciano i beni della vita terrena, le meraviglie della grazia accolta dall’alto e il continuo rinnovarsi dell’amore reciproco, la festa educa il cuore alla gratitudine e alla gratuità. Dove non c’è festa, non c’è gratitudine, e, mancando questa, ogni dono rischia di essere perduto! Occorre imparare, allora, a rispettare e celebrare la festa anzitutto come tempo del perdono ricevuto e donato, della vita resa nuova dalla meraviglia grata, fino a divenire capaci di vivere i giorni feriali col cuore della festa.

Questo è possibile, se si comincia dall’attenzione alle feste che scandiscono il “lessico familiare” (compleanni, onomastici, anniversari…), fino a celebrare fedelmente come famiglia l’incontro con Dio la domenica, giorno del Signore, incontro di grazia capace di produrre frutti profondi e sorprendenti. Chi vive la festa, è stimolato a esercitare la gratuità, sperimentando come sia vero che c’è più gioia nel dare che nel ricevere! La festa aiuta a vivere il dono di sé con gratuità tanto nelle scelte di fondo dell’esistenza, quanto negli umili gesti della vita quotidiana. La negazione della festa, in particolare della domenica, è perciò una seria minaccia all’armonia e alla fedeltà coniugale e familiare.

Scommettere sulla famiglia fondata sul matrimonio e aperta al dono dei figli e impegnarsi a promuovere le condizioni di lavoro e di rispetto per la festa, che ne aiutano la serenità e la crescita, è contribuire al bene di tutti, liberandosi da logiche spesso riduttive e confuse riguardo al suo valore di cellula decisiva della società e del suo domani. Alla luce di questo progetto di vita familiare, si può comprendere quanto afferma il Vaticano II: “La famiglia è una scuola di umanità più ricca. Perché però essa possa attingere la pienezza della sua vita e del suo compito, è necessaria una amorevole apertura vicendevole di animo tra i coniugi, e la consultazione reciproca ed una continua collaborazione tra i genitori nella educazione dei figli…

La famiglia, 10 nella quale le diverse generazioni si incontrano e si aiutano vicendevolmente a raggiungere una saggezza umana più completa e a comporre convenientemente i diritti della persona con le altre esigenze della vita sociale, è veramente il fondamento della società” (GS 52). È per questo che la crescita di qualità della vita familiare va considerata condizione decisiva della crescita della qualità della vita di tutti nella società e nella Chiesa.

Al fine di favorire questa crescita, alla luce dell’insegnamento conciliare e grazie all’esperienza di conoscenza di tante situazioni familiari, ho stilato un decalogo essenziale, che mi sembra condensare le esigenze connesse alla piena maturità delle relazioni in famiglia, in grado di aiutarle a verificare nella concretezza dei giorni la bellezza del disegno di Dio.

Lo presento in chiusura di questa riflessione, quasi come un ponte fra il pensiero e la vita vissuta e da vivere: 1. Rispetta la persona dell’altro come mistero. 2. Sforzati di capire le ragioni dell’altro. 3. Prendi l’iniziativa di perdonare e di donare. 4. Sii trasparente con l’altro e ringraziala/o della sua trasparenza con te. 5. Ascolta sempre l’altro, senza trovare alibi per chiuderTi o evadere da lui/lei. 6. Rispetta i figli come persone libere. 7. Dà ai tuoi figli ragioni di vita e di speranza, insieme al tuo sposo/alla tua sposa. 8. Lasciati mettere in discussione dalle attese dei figli e sappi discuterne con loro. 9. Chiedi ogni giorno a Dio un amore più grande. 10. Sforzati di essere per l’altro e per i figli dono e testimonianza.

+ Bruno Forte

Lascia un commento

Devi essere connesso per inviare un commento.